登泰山的終極目標當然是位於泰山之巔的玉皇頂。玉皇頂為泰山絕頂,海拔1545米,是五嶽之首泰山的主峰之巔,因峰頂有玉皇殿而得名。玉皇頂居於泰山之巔,氣勢雄偉,拔地而起,有“天下第壹山峰”之美譽。玉皇廟位於泰山玉皇頂上,供奉的就是乃天地萬物的主宰,萬天帝主——玉皇上帝,乃掌管三界之主神。,主祀玉皇上帝。玉皇廟始建年代久遠無考,明成化年間重修。除祭殿玉皇殿外,主要建築還有迎旭亭、望河亭、東西配殿等。

玉皇頂為泰山最高處,從天街到玉皇頂還有登百余石階才能來到玉皇頂的山門前。玉皇頂的山門上有“勅修玉皇頂”(註:“勅”同“敕”,意為皇帝的詔令),表明玉皇頂為奉皇帝的詔令而建,具體是哪壹位皇帝敕建的,現在還沒有確切可信的證據。

玉皇頂臺基下的這塊空無壹字的大石碑可不要錯過哦。這就是著名的漢武帝無字碑。據說,漢武帝登基以後,采取了許多富國強兵的措施,懾服了匈奴,平定了內亂,出現了國泰民安、經濟繁榮的局面。漢武帝好大喜功,對自己開創的天下壹統的西漢王朝十分得意,便大規模地到泰山進行封禪活動,僅前後二十壹年的時間,封禪之禮便行了八次之多,只做了兩件事,壹是在岱廟種了五棵漢柏,至今蒼勁翠拔,為保護環境作出了貢獻;二是在玉皇頂立了此無字碑。

公元前110年3月,漢武帝來泰山封禪,見到以前的帝王來泰山都樹碑立傳,為自己歌功頌德,他對此嗤之以鼻,不屑壹顧。他認為自己功德蓋世,非壹小小石碑所能言表,再說立碑名功,簡直俗而又俗,便別出心裁,立此無字石碑於絕頂,以示他因高告高,高上加高,無以言表的功德。我想,漢武帝立無字碑體現了壹位帝王面對天地浩茫的無言,它是與神聖的互通聲息,是仰觀星月而俯察生命的壹次致敬。

此碑高達數丈,上下漸削,石色瑩白,雖經兩千余年風雨而不生苔蘚。據說,每當艷陽普照,石碑便熠熠發光,金光射目,碑中幾行篆字,言武帝功德,遠視則有,近視則無,真乃奇絕。

這是玉皇廟的祭奠,神龕上匾額題“柴望遺風”,兩旁還有“威攝十方”、“名揚神州”,表明遠古帝王曾於此燔柴祭天,望祀山川諸神。玉皇殿內祀玉皇上帝神像,玉皇上帝全稱“昊天金闕無上至尊自然妙有彌羅至真玉皇上帝”,即民間信仰的“老天爺”,俗稱玉皇大帝。

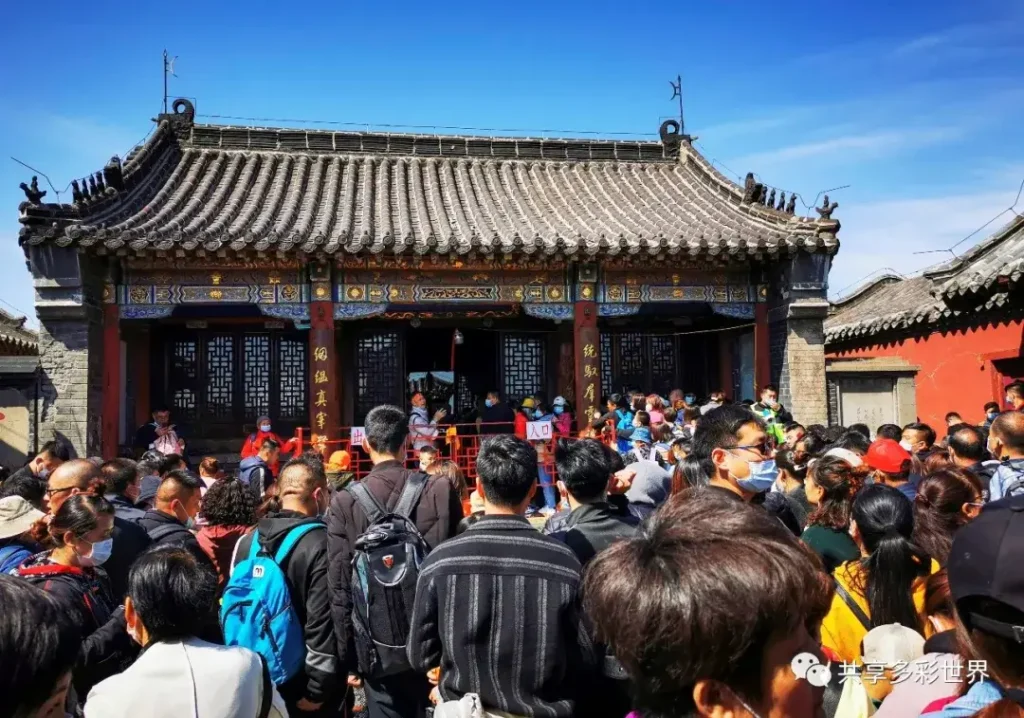

來到玉皇頂的人實在太多,既有遊客也有很多虔誠來朝拜的信眾。

玉皇頂廟院中央有塊極頂石,四周圍以石欄,這就是泰山的最高點,石上有南陽王均於1921年題寫的“極頂”二字,極頂石上擺放著壹個銅制香爐,極頂石旁有通石碑,上刻著“泰山極頂”和“1545米”兩行字(但根據國家測繪局二〇〇七年四月二十七日公布的數據,這塊泰山極頂石所在處的實際高度為1532.7米)。

在玉皇頂山門的背面匾額上有“泰山極頂”四字。不知從何時開始有這種往極頂石上投擲硬幣以求福報的習俗,很多遊客和信眾都拿著大把的硬幣往極頂石上投。

極頂石和上面的香爐、銅碗都積滿了硬幣。

看到傳說中的神奇雄峻“泰山之巔”就這樣明白無誤地展現在妳的面前,並且被如此多的俗物(硬幣)堆積其上時,我的心中不免有些失望和惆悵,想起了壹句話:相見不如相念。確實,有不少景觀在心目中想象的形象要遠好於實際見到時的模樣。

極頂石的西北側有這塊“古登封臺”碑,說明這裏是歷代帝王登封泰山時的設壇祭天之處,古代帝王登山祭天,就在此處設置祭壇。相傳最初秦始皇曾到此祭天。

來到玉皇頂,壹定不要僅求神拜佛後就匆匆離去,建議靜下心來,站在這泰山之巔仔細地欣賞壹下泰山的雄奇風光。

可以從寺院後的壹道小門穿出,來到圍墻外的山崖上,這裏也是俯瞰泰山風光的極佳地點,但有很多遊客不知道這壹訣竅。

玉皇頂傲視群雄,亭立峰巔,極目四望,確有“壹覽眾山小”之貴感。借用壹首

詩作《泰山玉皇頂(作者:楊圻》來抒發壹下登臨玉皇頂,俯瞰遠眺的感受:

雞鳴日出接天關,絕頂疏鐘雲漢間。氣合大荒心似海,身臨上界目無山。九州寂寂孤僧睡,片石峨峨萬古閑。便欲摳衣通帝座,手扶碧落看人寰。

極頂縱目,俯瞰山川,群山渺小,似乎無山。

從泰山玉皇頂俯瞰日觀峰

從玉皇頂俯瞰拱北石。

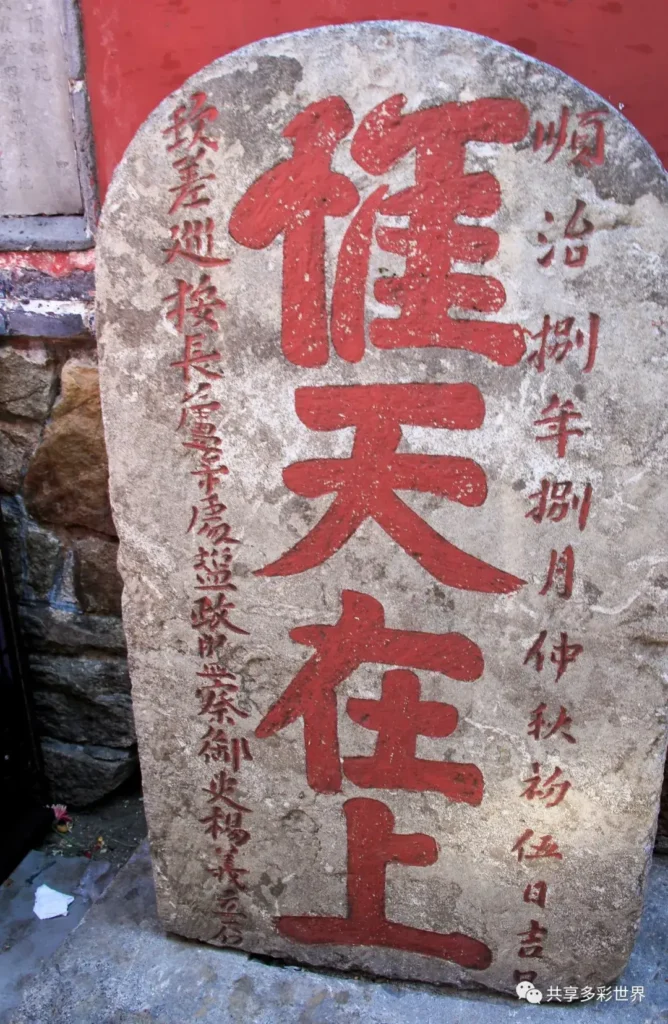

這塊石碑是清順治年間,皇帝所委派的欽差來泰山代為祭天時所立。自秦始皇開始到清代,先後有13代帝王親登泰山封禪或祭祀,另外有24代帝王遣官祭祀72次。

《史記》中就有七十二王封禪泰山的史傳。遠古時期的神農氏、炎帝、黃帝、堯、舜、禹等,無不來泰山祭祀天地。秦始皇成為中國歷史上第壹個中央集權的封建帝王,即位後的第壹件大事就是泰山封禪;雄才大略的漢武帝,則把封禪作為治國安邦、修身養性的第壹要務,前後八次登封泰山;漢文帝、漢章帝、漢安帝、隋文帝、唐高宗、武則天、唐玄宗、宋真宗、清康熙、清乾隆等,都以不同的形式祭祀過泰山。