徐誌摩的散文《泰山日出》描繪了壹幅令人難忘的迎日圖。當我們循著《泰山日出》的脈絡在岱頂等待日出,便會發現山東泰山這座“五嶽獨尊”的聖山不僅是地理意義上的高峰,更是承載中華文明的精神圖騰。

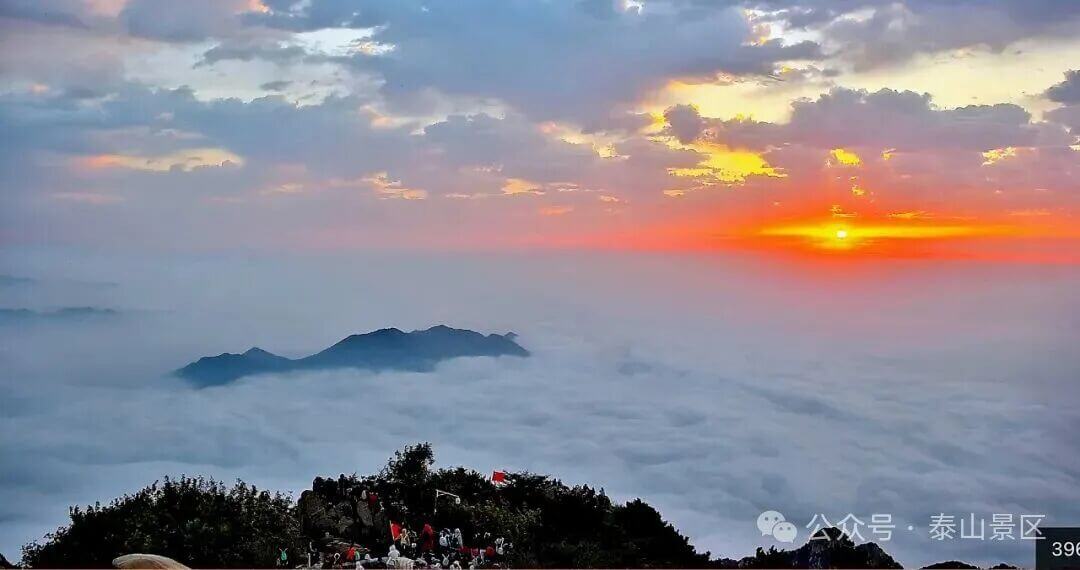

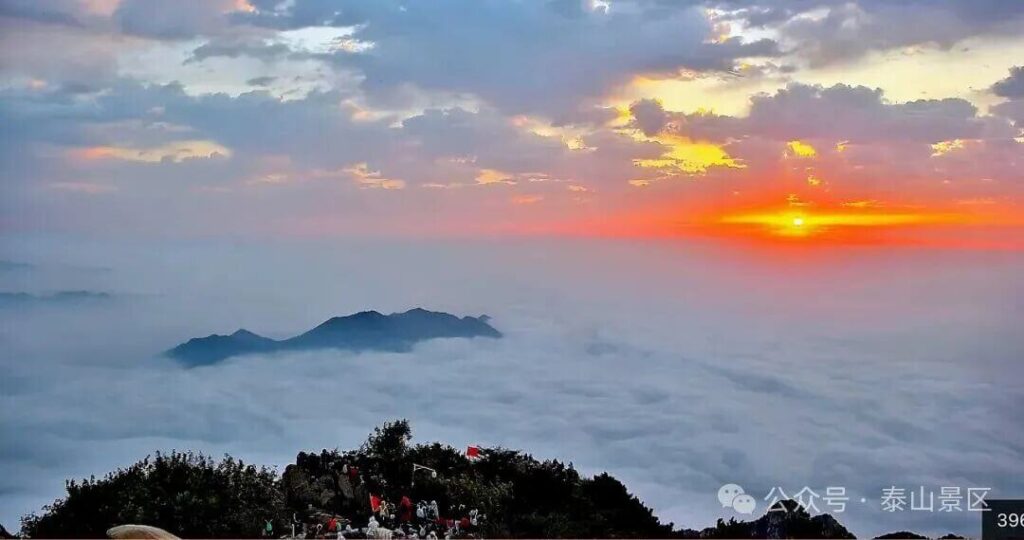

泰山雲海展現的自然史詩

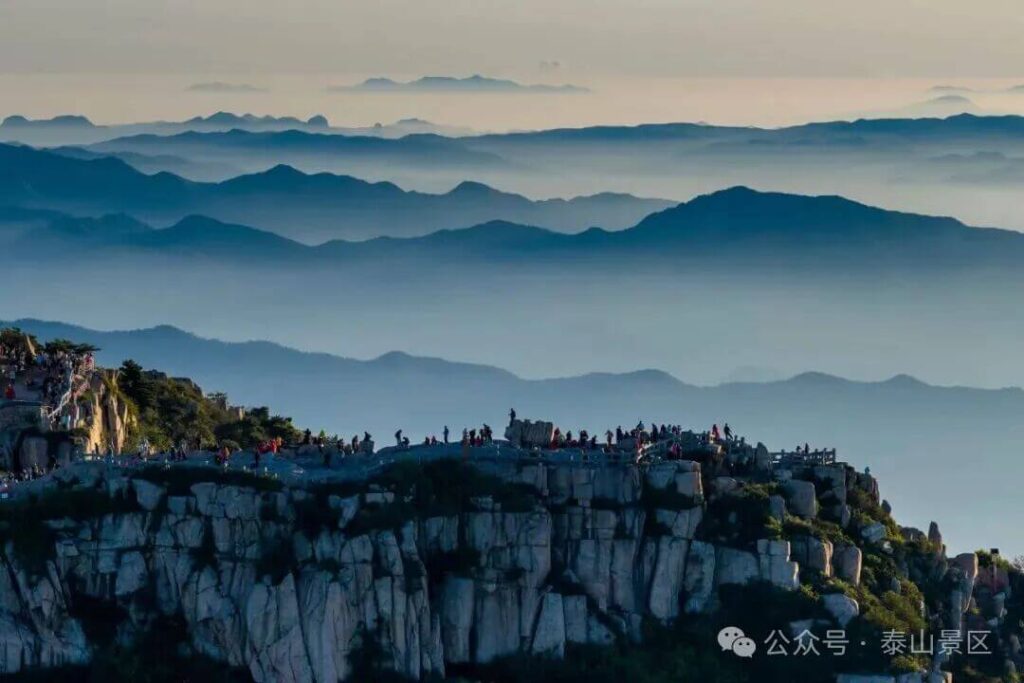

徐誌摩筆下的雲海“在朝旭未露前,宛似無量數厚毳長絨的綿羊,交頸接背地眠著,卷耳與彎角都依稀辨認得出”。這番景象在如今的岱頂依然可見:天邊起初是壹片淡青色,像被水洗過的瓷盤,幹凈得沒有壹絲雜質。風從山谷口湧來,帶著草木蒸騰的潮氣,吹得旁邊探海石上幾叢野草輕輕搖晃。有人鋪開防潮墊坐下,分享著包裏的面包,塑料袋窸窣的聲響,成了這寂靜時刻的背景音。不知何時,東方的雲絮開始有了變化。先是邊緣泛起壹層淺淺的橘紅,像少女羞怯時暈開的胭脂,接著那顏色漸漸濃起來,成了溫暖的橙,又慢慢洇成透亮的金。人群開始騷動,原本閑聊的人們都住了口,目光齊刷刷投向那片越來越亮的天際。這與徐誌摩筆下的“瑰麗榮華的色彩、偉大普照的光明”形成跨越百年的呼應。

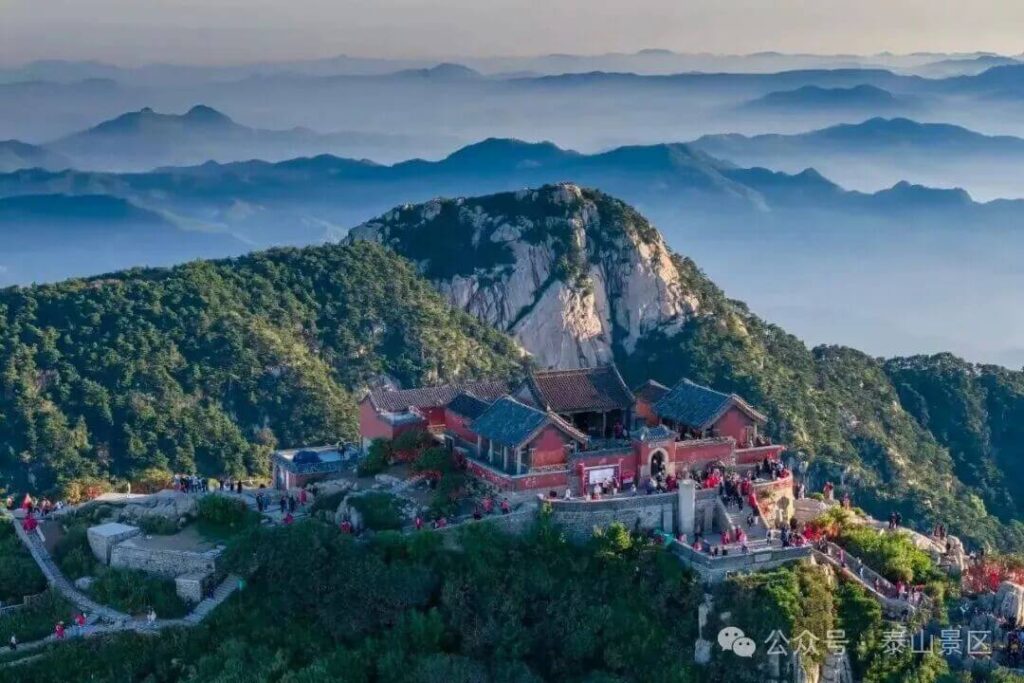

泰山保存著無數的歷史遺跡,從秦皇漢武的封禪碑刻到唐玄宗《紀泰山銘》摩崖石刻,這些文明密碼與徐誌摩描述的“雀屏似的金霞”形成奇妙互文。當遊客在岱廟觸摸唐槐漢柏,在經石峪辨認北齊摩崖《金剛經》時,實際上是在觸摸中華文明進化的“基因”。這種自然與人文的雙重震撼,恰似徐誌摩筆下“巨人披著散發”的意象,泰山既是屹立東方的地理坐標,更是承載五千年文明的精神巨人。

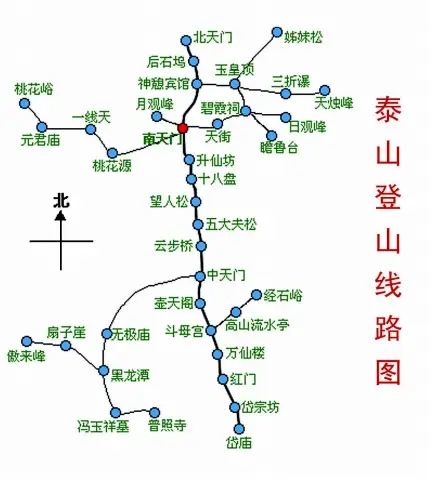

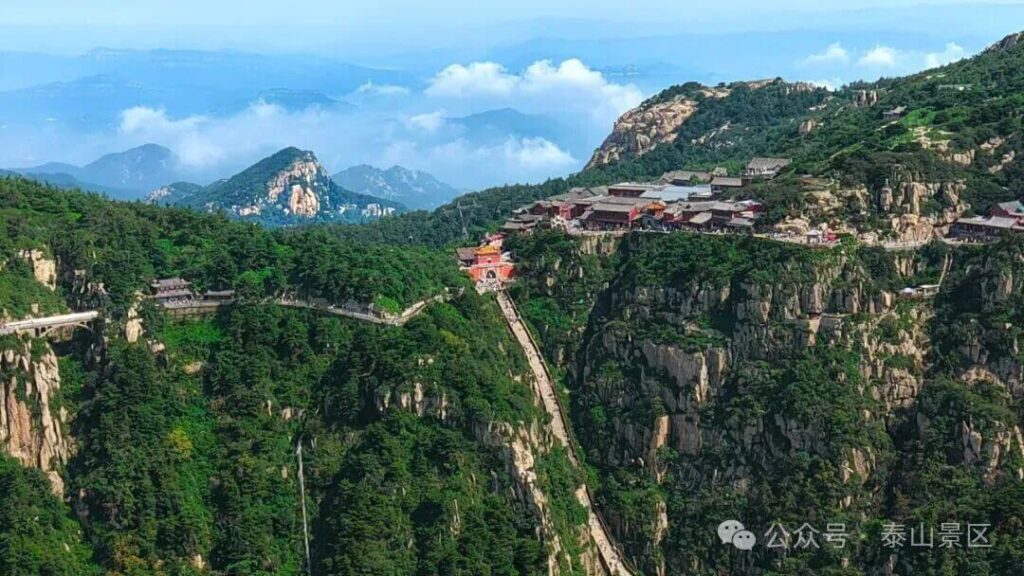

從十八盤到靈魂洗禮的攀登之路徐誌摩以“這巨人豎立在大地的頂尖上,仰面向著東方,平拓著壹雙長臂,在盼望,在迎接,在催促,在默默地叫喚”隱喻泰山的象征意義,這條隱喻在十八盤得到具象化呈現。十八盤兩側崖壁峭立,彎曲陡峭的盤道近乎垂直,猶如天梯,直沖雲霄。十八盤分為開山至龍門的“慢十八”、再至升仙坊的“不緊不慢又十八”、最後到南天門的“緊十八”3段,全程79盤、1633級。遠遠望去,十八盤懸於南天門下,飄蕩於深谷中,壯觀至極,可稱得上“天門雲梯”。仰望十八盤,1600多級近乎垂直的登天階梯以近80度傾角直插雲霄,用千年石階丈量朝聖者的虔誠。在攀登泰山的過程中,伴隨著石階盤道高度的漸漸揚起,十八盤的坡度也在悄然增加,周圍的遊客大都滿臉漲紅、大汗淋漓,在呼呼喘著粗氣的同時,還不忘相互鼓勵。這些來自各地本不相識的人們,在共同的攀登目標指引下,變得親近起來。

石階上,壹位老者拄著竹杖,每壹步都踏得沈穩而堅定。他的兒子跟在身後,不時伸手攙扶,卻被老人笑著推開:“我爬了40年泰山,這十八盤早成了‘老朋友’。”不遠處,壹群年輕人互相打氣,他們背著輕便的背包,臉上滿是朝氣。當有人因疲憊而停下時,同伴便會指著前方的南天門說:“看,馬上就到頂了,那不就是我們心中的‘光明’嗎?”這樣的精神傳承,與“巨人默默地叫喚”形成跨越時空的共鳴——泰山從不拒絕任何虔誠的攀登者,無論年邁或年輕,都能在此收獲“會當淩絕頂,壹覽眾山小”的豪邁,找到屬於自己的精神高度。此刻的攀登已超越體能考驗,成為對“自強不息”民族精神的實踐驗證。

泰山之巔的永恒光明儀式

徐誌摩筆下的日出是“光明的神駒在熱奮地馳騁”,而岱頂則是這場盛宴的最佳觀禮臺。日觀峰、瞻魯臺、氣象臺等處,遊客在此等待“第壹縷光”的降臨,看到了徐誌摩筆下“玫瑰汁、葡萄漿、紫荊液、瑪瑙精、霜楓葉——大量的染工,在層累的雲底工作,無數蜿蜒的魚龍,爬進了蒼白色的雲堆。壹方的異彩,揭去了滿天的睡意,喚醒了四隅的明霞”。壹位來自沿海城市的遊客在此感嘆:“看海上日出是震撼,但在泰山看日出,卻像是在閱讀壹部活著的中國歷史。”正如徐誌摩所寫:“我們在泰山頂上看出太陽。在航過海的人,看太陽從地平線下爬上來,本不是奇事;而且我個人是曾飽飫過江海與印度洋無比的日彩的。但在高山頂上看日出,尤其在泰山頂上,我們無饜的好奇心,當然盼望壹種特異的境界,與平原或海上不同的。”

徐誌摩之後,泰山也成了檢驗“文化認同試金石”。馮驥才《挑山工》展現的堅毅精神,與杜甫《望嶽》中“會當淩絕頂”的豪情形成傳承脈絡;泰山文化專家案牘上成套的《泰山文庫》,與徐誌摩手中的《泰戈爾詩集》構成文化朝聖的雙重奏。這種精神傳承在如今數字時代煥發新生,泰山景區推出了壹系列的數字藏品、AR導覽系統、宋天貺殿壁畫AR還原、《泰山神啟》數字體驗項目等,這些數字實踐並非對傳統文化的簡單復刻,而是以科技為橋梁,讓泰山從“自然名山”“文化名山”升級為“數字名山”。當年輕壹代在數字實踐中爬泰山、收藏泰山石刻,本質上是對“泰山精神”的當代認同。就像古人以攀登證明信仰,現代人以數字互動延續文化血脈,讓泰山這塊“文化認同試金石”在數字時代依然閃耀著精神光芒。

站在泰山之巔,我們終於讀懂徐誌摩的終極隱喻:“純焰的圓顱,壹探再探地躍出了地平,翻登了雲背,臨照在天空……歌唱呀,贊美呀,這是東方之復活,這是光明的勝利……散發禱祝的巨人,他的身彩橫亙在無邊的雲海上,已經漸漸地消翳在普遍的歡欣裏;現在他雄渾的頌美的歌聲,也已在霞采變幻中,普徹了四方四隅……聽呀,這普徹的歡聲;看呀,這普照的光明!”

泰山日出,這個被徐誌摩賦予詩意的文化符號,始終在提醒我們:真正的攀登,永遠始於對光明的信仰,成於對自我的超越。泰山始終以它沈默而堅定的姿態,見證著中華民族對精神高度的永恒追求。正如徐誌摩所言:“這巨人豎立在大地的頂尖上”,而我們,要永遠攀登在路上。