《乾坤幽藏》

背嶺臨溪谷,陰陽景自幽。

乾坤藏妙處,歲月韻長留。

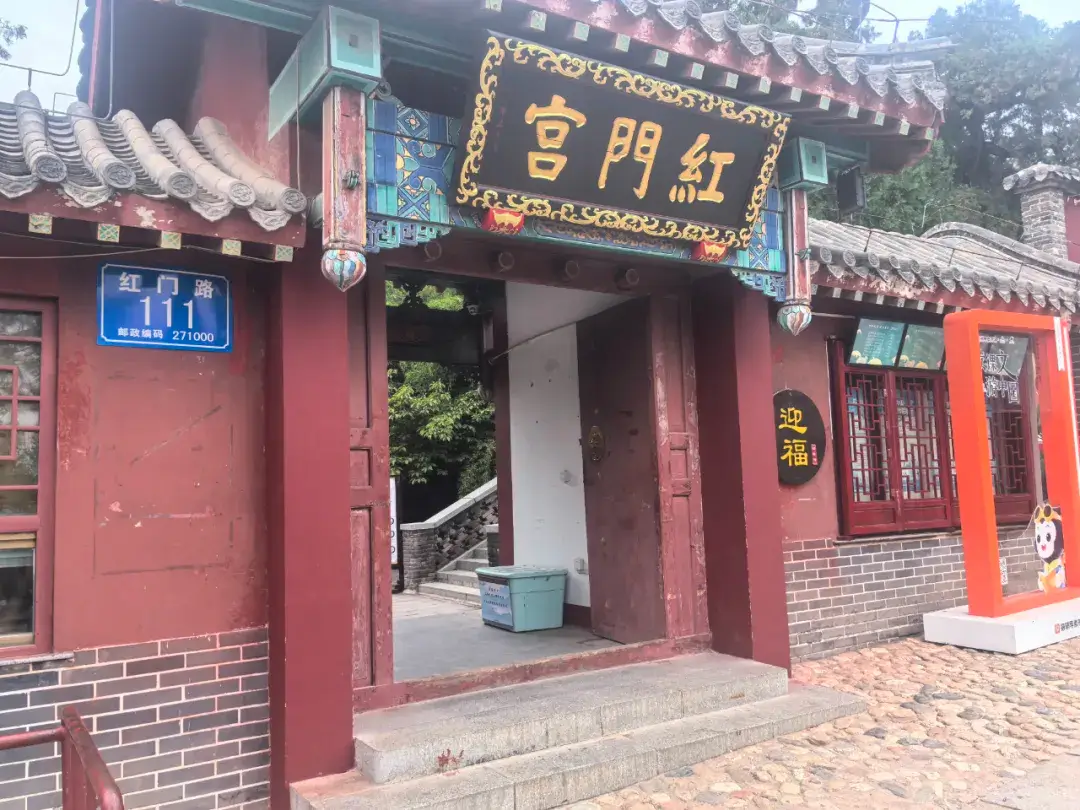

紅門宮,五嶽之尊泰山之樞鑰也,溯其名源,蓋因嶺南崖畔,紅石天成,狀若門扉,故得此嘉名。觀其地理格局背山面水,負陰抱陽,鐘靈毓秀,西傍大藏嶺之巍峨,東接中溪之潺湲,峰巒如聚,似群仙列陣,林蔭夾道,若翠幕鋪陳,石階宛轉,蜿蜒於山林之間,廟宇參差,宛如瓊樓玉宇。《岱史·卷十七登覽誌》詩雲:“岱宗晴望郁嵯峨,曉日籃輿陸薛蘿。誰鑿紅門通碧落,倒聽青石瀉銀河。路當回馬添愁怯,天入疏龍轉笑歌。欲向神霄禮仁聖,試尋飛閣暫蹉跎。”斯處也,匠者以其得天獨厚之山林依山就勢,融人文之華章、碑刻之滄桑、傳說之神奇、殿宇之莊嚴盡藏其間,終成此集自然風光與人文古跡於壹體之勝境。

明清時期的紅門宮

紅門宮古建築始建年代無考,曲進賢《泰山通鑒》記載:“天啟六年(1626年)丙寅三月,僧興旺拓建岱麓壹天門碧霞元君行宮,其卒後二徒隆洲、隆澗繼成廟工,至是告竣。”據此推斷紅門宮於明天啟六年拓建,拓建內容及拓建前後制式不詳。

明查誌隆《岱史·卷四山水表》中記載:“壹天門有坊,在嶽陽,岱宗坊內裏許。紅門在嶽陽,扁曰飛雲閣,又曰梯雲。”卷十壹宮室誌中記載:“更衣亭,在嶽之紅門道左,凡衣冠之士,登嶽至是,易便服以行,故名。且止亭,在更衣亭西,有石刻亭名三大字。”據此可知明萬歷年間壹天門與飛雲閣均在泰山南麓、更衣亭位於且止亭之東,有登山易服之用。

清乾隆三十九年《泰山圖誌·卷四上祠宇壹》中記載:“壹天門坊在關帝廟北,明參政龍光題,康熙五十六年巡撫李樹德重建,自岱宗坊致此四裏,是入盤道之始,北壹坊羅洪先題曰孔子登臨處,又北壹坊額曰天階。元君廟在天階坊北,元君亦有上中下三廟,此其中廟也,旁有且止亭,明天啟六年僧興旺拓建,康熙開建紅門坊於前。觀音閣在元君廟東,舊名飛雲,賜額曰‘普門圓應’。東為更衣亭,凡士大夫登岱者至是易便服以行,今改彌勒院,其南別構壹亭,以存舊制。”清沈維基《閏七月中……泰山作》詩雲:“天門晃蕩曜初日,雲合雲飛曖林薄。”清聶劍光《泰山道裏記》記載:“北壹坊,明羅洪先題日‘孔子登臨處’……西為合雲亭,雍正三年知州吳曙建,有今上賜亭額。”乾隆三十五年清兩江總督高晉等人的《泰山圖誌》《南巡盛典名勝圖錄》中繪有紅門圖,據此可大致推斷這壹時期紅門主要建築的大體建築布局,除牌坊外其他建築形制與現在均存在差異。

民國時期的紅門宮

民國趙新儒《泰山小史註》記載:“彌勒院東有亭,開軒面山臨水,林木森蔚,為遊人燕集之地。南亦有亭,甚軒敞,乾隆年趙仁圃題‘溪色山聲’大字。古人名聯尤多。1928年省府在泰,搜取各廟匾聯,造桌凳,為‘廢物利用’,遂皆遭刀鋸矣!”民國時彌勒院東、南皆有軒亭,且古人名聯甚多,後遭鋸毀。耿靜吾《說岱》中記載:“觀音閣北有殿宇壹楹,祀元君,俗稱小泰山,登山者多叩拜於此。迤北豐碑林立,多歷代修盤道碑記及民眾告祭碑。”可見小泰山廟在民國年間已建成,初祀佛,後祀元君。

新中國成立的紅門宮

90年代初,紅門宮古建築歷經多次修繕。1956年泰山維修保護項目中包括了紅門宮全部建築;1960年維修並彩繪紅門宮;1964年泰山維護項目包括紅門宮等15處景點;“孔子登臨處”牌樓聯語於1967年被鑿毀;東院殿內原祀檀香木雕彌勒佛1966年被毀,後重建泥塑貼金彌勒佛;1983年8月收歸文物部門管理後對紅門宮進行全部整修,恢復了紅門宮本貌。9月將西院元君殿、且止亭、合雲亭、飛雲閣、後禪院,東院更衣亭、南穿堂等 21 間古建築及院墻全部維修油漆彩畫,恢復了紅門宮本貌。元君殿內安置銅質塑像三尊,且止亭懸掛大型泰山風景名勝照片15幅,合雲亭陳列名人字畫、木刻匾聯和古木家具。10 月 1 日向中外遊人開放;1992年被批準為泰山石文化陳列館,政府對紅門宮高度重視,多次撥款對其修繕,加固建築結構,修復受損的墻體,門窗和雕刻,使其保持了原有的歷史風貌;90年代末,紅門宮古建築布局和數量均發生變化。1997年為保障遊客通行、文物古建安全及森林防火,上移4平方小泰山廟修建為“小泰山”殿宇,建成後與紅門宮融為壹體形成如今格局;1999年3月泰山紅門宮彌勒殿修復,對外開放。期間實施紅門文物保護工程中發現明代“重修天仙玉女碧霞元君宮記碑”(今置於且止亭東南 面北)、清代“重修關帝廟記碑”(今嵌於禪院東廂房北墻 面北),經整理修復,在泰山紅門宮西院對外展覽;2005年5月元君殿西火池及西北兩處墻體改造;2007年3月小泰山財神廟擴建;2010年2月在西院原基礎南移擴建600平方米新院,孔子登臨處南“第壹山”石碑旁南側構建新門壹座;2024年9月“合雲亭”匾額復原,目前依托於政府扶持及相關單位的有效保護和修繕。

紅門宮雖始建年代無考,但從明清至當代建築格局變遷中,體現出不同時期賦予了這組建築的獨特意義。

目前,紅門宮總占地面積2821平方米,建築面積635平方米。建築分為東西兩院。東院最早為更衣亭,清代改為彌勒院;西院為碧霞元君的的中廟;兩院由風雲閣跨道相連,形成壹座半封閉倒凹字形空間。現狀布局在滿足自身功能基礎上,呈現出整體沿東西兩側軸線擴展,整體與宮前三重古石坊及碑碣構成高低錯落、形如天梯的古建築群。東院由山門、彌勒殿、更衣亭、南穿堂組成。山門西向為四柱卷棚;彌勒殿三間為九檁硬山式前出廊,內供奉彌勒佛;更衣亭為穿堂式三間七架梁硬山頂,內供奉泥塑藥王菩薩(2001年);與彌勒殿相對的南穿堂為卷棚硬山頂,內供奉明代九蓮菩薩銅像。西院元君廟由紅門牌樓、元君殿、且止亭、合雲亭、垂花門組成。牌樓與門相貼成壹體,為石築卷棚頂,雕有瓦筒,南北各有壹側門,元君殿為為四柱五架梁重梁起架,七檁前廊式,灰色筒瓦硬山頂,供奉碧霞元君神像(1998年塑);西配殿即且止亭,為硬山頂前出廊,內祀送子娘娘;與元君殿相對即合雲亭(2024年9月匾額復原)為卷棚式前出廊;過穿堂南下通香火池(2017環保因素已停用)及新建山門;元君殿與且止亭間的垂花門通往北院落,禪院由正殿東西配殿組成,現為辦公區,西側小院落連接財神神位及小泰山殿宇。飛雲閣為重檐卷棚歇山跨道式門樓建築,由上下兩層組成,上層為正殿三間,下層為拱形門洞,為灰色筒瓦硬山頂帶卷棚懸山前廊,原供奉觀音大士,現供奉主管文運的魁星。古盤道三重牌坊“壹天門”牌坊為石築,五脊四坡兩柱壹樓;“孔子登臨處”牌坊為石築,四柱三間三樓式;“天階”牌坊為石築,五脊四坡二柱單間。

紅門宮作為壹座集宗教、文化和旅遊功能於壹體的古建築群,其建築布局和各殿的供奉設置,既保留了歷史文化的傳統,又滿足了現代旅遊和文化交流的需求,吸引著眾多遊客前來參觀遊覽,成為展示泰山文化和歷史的重要窗口。