談起岱廟文物收藏,不能不提岱廟雨花道院和壹名道人住持。位居岱廟中軸線西側之雨花道院,原作為道士齋宿之所。宋元時期,內建誠明堂、禦香亭、環廊等建築;明清時期有藏經堂、環詠亭、魯班殿等建築。清嘉慶年間,進士徐宗幹以“雨花”二字為之作壹聯曰;“雨不崇朝遍天下,花隨流水到人家。”深刻揭示了雨花道院之寓意。

如今,雨花道院已被辟為岱廟石刻園、文物藏品庫房和泰山世界地質公園博物館,並成為後人遊學攬勝之所。至清末民國年間,身為岱廟住持、龍門華山派 “世”字輩第十六代傳人——尚士廉(1893~1970),就長期居住於雨花道院。尚士廉,字誌潔,道名世廉,泰安市徐家樓鄉尚家寨人。作為壹名出家道人,無論是軍閥混戰年代,還是抗戰敵偽時期,尚士廉依然堅守並將岱廟眾多文物藏品封存於雨花道院,東禦座也變成保管文物之秘室,並看守至新中國建立,確保了岱廟眾多文化遺存沒有大的流失和損毀,最終將這些文物全部交到人民手中。據查閱山東省古代文物管理委員會泰安分會1954年9月30日工作(下列引述數據亦皆出於此記錄)總結,上有記載:“1950年共接收岱廟原存壹部文物,共計瓷器230件,玉器1件、文竹6件(大部殘缺)、雕刻3件、銅器180件。同時,經調查登記:銅像73件、銅器18件、古版2套(泰山道裏記、石堂考倫集)、拓片1部、鐵鑄8件。”岱廟珍貴文物得以存留於今,雨花道院功不可沒,尚士廉居功至偉!

岱廟,是“東嶽泰山之神”的祭祀場地,也是文物藏品棲身之所。1950年代,岱廟先後五次陸續收藏了壹大批珍貴文物。據當年的山東省古代文物管理委員會泰安分會工作總結載,岱廟1950年接收“章丘縣(現劃歸濟南市管理)政府交來:銅器4件、瓷器13件、刻竹1件。泰安縣府交來玉刻獅子壹對。除此之外,還有接收珍珠幡4組、小香幡1組、繡花幡3箱(已破碎不能點數)、小香幡壹箱、紫檀木座壹箱。” 不久,岱廟征集了壹批文獻古籍。包括“泰城翟子街展文通先生贈給圖書:《山東通誌》 清 128 本、《舊唐書 》同治11年4月出版 40本、《宋書 》同治11年10月 16本、《明史》 光緒3年 80本、《南齊書》 6本、《唐宋文醇》20本、《闕裏文獻考 》12本、《唐宋詩醇》20本、《三遷誌》6本、《湘軍誌》4本、《泰安縣誌》民國18年秋 14本、《朱子全書》18本、《曾文正全集》20本、《資治通鑒目錄》10本、《資治通鑒釋文》5本,共計399本。”

同年,岱廟陸續收藏了壹批沒收及接受捐獻之文物。有“嗣後沒收了泰城南關趙家及靈芝街孔家的文物,另外是各處捐獻來的文物以及先後到專區各縣及泰安縣所屬各區滿莊、姚莊、油房、謝過城北小莊征集運取和動員捐獻來的。另外,滿莊、謝莊、北小莊、舊縣、漢明堂、油房、東城七處古文化遺址收來些新石器時期的殘器、殘片”等。

自1950年9月起,山東省古代文物管理委員會泰安分會先後將所有上述文物皆集中在岱廟東禦座分門別類的進行清點編目登記,並做了妥慎保管。據1950年統計,岱廟所收藏各類文物有:“石刻類:共26件,主要的為秦李斯碑、漢衡方碑和漢畫。玉器類:共22件,主要的為清乾隆玉圭、大型漢玉盤、周朝的盤。石器類共21件,主要的為石斧、石鐮、石鐝、北魏造像。陶器類共252件,主要的為商朝黑陶罐、繩紋空石立、陶鍑 、陶鼎、陶彜、陶瓦、周朝的陶鼎、陶豆、陶角單、漢朝的大甕。銅器類共263件,主要的為商朝爵、洗、西周的鼎、盤、匜及春秋楚銅罍7個(省會提去)、秦代洗。磁器類共1678件,主要的為明嘉靖青花黃磁葫蘆、清康熙盤龍彩磁大瓶。鐵器類共38件,主要的為春秋大鐵盤(省會提去)、鐵鼎、生產工具行軍鍋(敘述不壹定準確)。雕漆類共16件,主要的為嵌金供水碗。方雕類共6件,主要的為八仙慶石器類共21件,主要的為慶壽象牙笏1件。木雕類共182件,主要的為明朝鐵梨木騎鹿壽星壹座、檀香木獅子壹對。竹雕類共18件,主要的為文竹銅膽香筒竹根佛像。骨器類共7件,主要的為骨箭骨錐。書籍類共3582卷,主要的為抄本續長編通鑑及二十四史字畫類共1083件,主要的為宋蘇東坡、黃庭堅條屏、明文征明山水畫。碑帖類共1268件,主要的為漢魏六朝拓片及閣帖。琺瑯類共48件,主要的為景泰藍四足鼎、大罍及畫琺瑯五供(郎士寧作品)。蚌器類共7件,主要的為蚌刀、蚌盾。”

1955年之後,岱廟又相繼接收、接受捐獻壹批文物。據泰安縣文物保管所於1956年2月16日所做的1955年工作總結記載:“55年1月13日泰城閆傳氏捐獻文物字畫170件(包括唐、宋、元、明、清各代名家書畫大半裝池精致)。瓷器200件(內有宋、元、明、清各窯出品器物,包括尊、瓶、缸、罐、盤、碟等。銅器24件(內有漢鼎宣德爐)。玉器9件,內有漢玉瑪瑙器物。木器47件,內有大理石瑯嵌器具。雜器221件,包括楠木立櫥各式硬木架座等物。”1955年4-12月,岱廟又收到各處捐獻壹批文物:“陶瓷器26件,內有周代繩紋壺、尊、宋元瓷、碗、瓶;錢幣28件,漢五銖、北齊刀幣、宋元制錢;玉器15件,包括玉帶鉤、玉釧、玉牌子及翠搬子等;銅器4件,墓室出土;古墓葬出土文物有汶上、寧陽漢墓及西疏區古墓等出土金銀錯車飾及大批珠繪陶器。”

整個五十年代,岱廟收藏的各種文物,盡管所記所述內容有些不太準確、不太規範,但它們能夠在岱廟中留存至今,能夠在無聲、無語、無言中講述著曾經流貫時空的文氣、文脈,無疑就是“亂多治少”之歷史長河中的幸存者;無疑就是“文物幸存者”中的幸運者了。岱廟這些最“原生態”的幸存者,無論是從舊、新石器時代的石器、陶器到商周時期的青銅器、禮器;從大秦帝國的李斯小篆到漢唐盛世的“張遷碑”“雙束碑”;從大宋王朝的“啟陛回鑾圖”“宣和碑”到明清兩朝的鐵塔銅亭和精美瓷器等等,最終得以真實的色彩呈現在人們面前,體現出祖輩們的智慧和創造力;展示出先人們的生活情趣和價值取向。正因有了這些可愛的幸存者、幸運者,岱廟才最終奠定今日藏品之物質基礎。

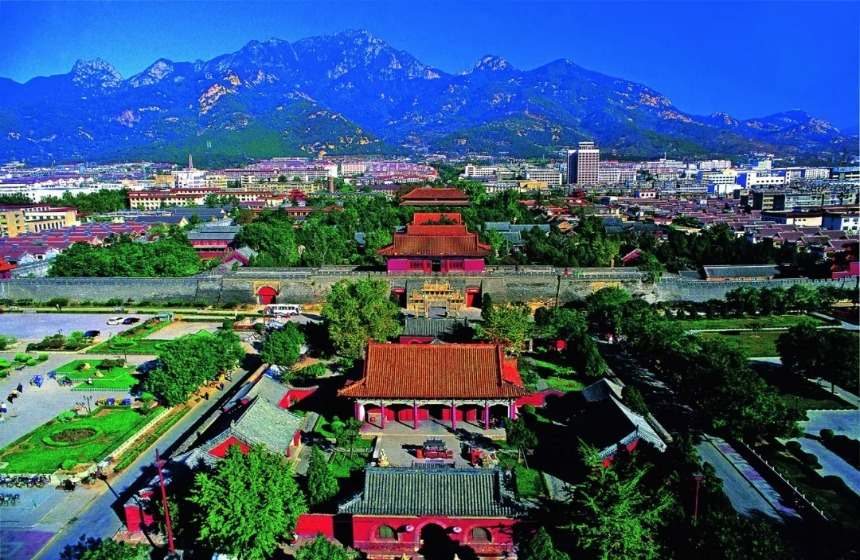

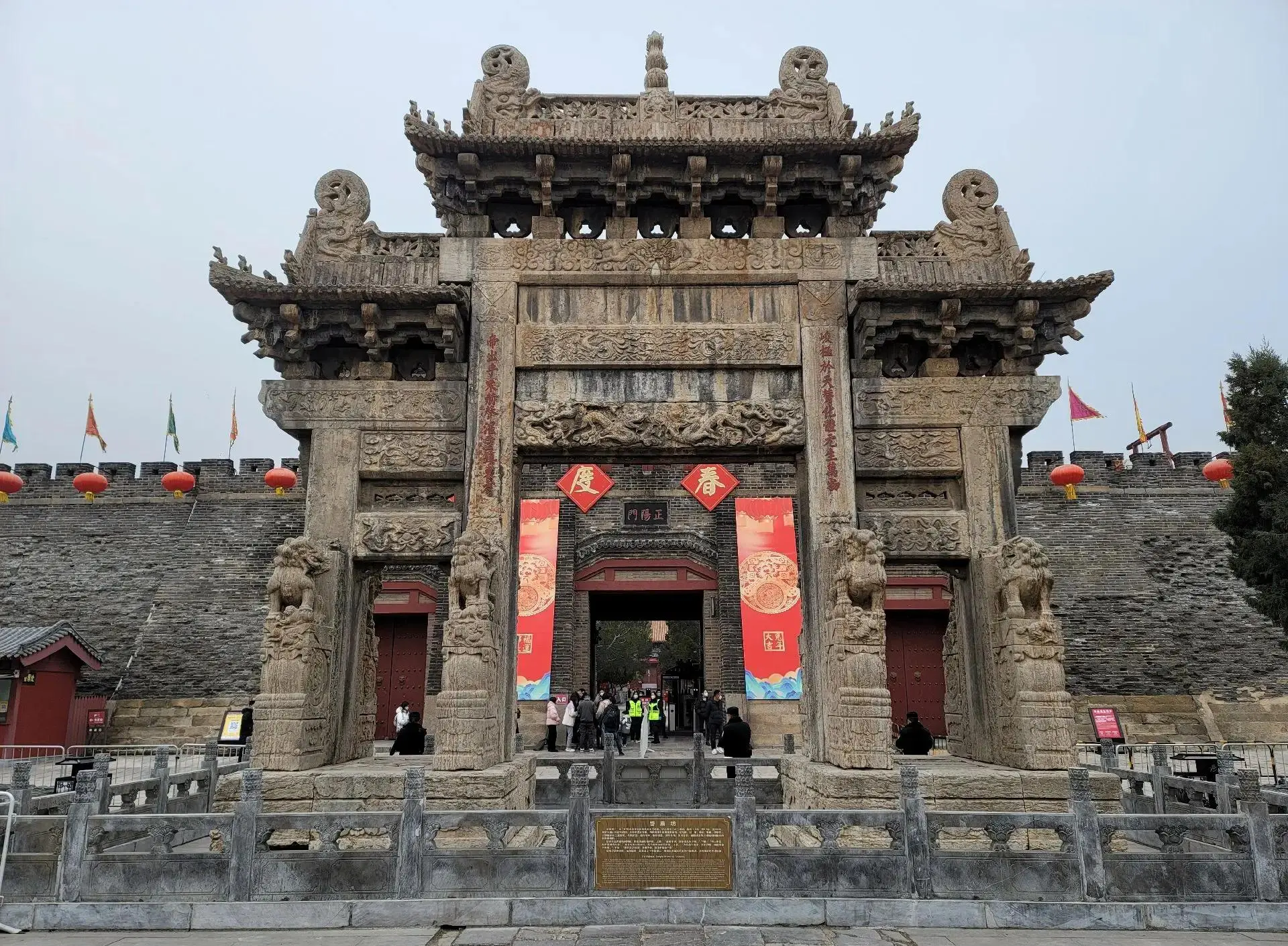

駐足岱廟,隨著遊覽的人流,徘徊於古樸典雅的樓閣亭臺間,朝拜在神秘威嚴的各路神祗前,流連於林立迥異的碣石碑林中,沈浸在萬種千類的國寶珍品裏,不禁思緒萬千,令人遐想不已。岱廟,留給後人的是壹點點記憶、壹縷縷遺念。然而,這種記憶與遺念卻終將伴著時代的號角煥發出陣陣新聲。清光緒三十二年(1906),留日學生、肥城人徐樹人等捐款在岱廟正陽門之五鳳樓創設泰安博物館,購置動、植物標本及生理學標本,並天文、植物等圖譜。此館為山東最早由國人自辦的博物館,較之1905年張謇創建的南通博物苑也僅只晚辦了壹年。盡管清宣統元年(1909),該館被知縣張學寬取消,但其播撒的種子、開風氣之先的見識與氣魄卻留駐人間。1978年,岱廟正式對外開放,年招攬遊客達五十余萬人次。

1986年,岱廟被辟為泰安市博物館。截止今天,泰安市博物館已收藏各類文物2萬余件(套)、古籍圖書4萬余冊。其中,國家壹級文物139件,岱廟舊藏《道藏》被列入首批國家級珍貴古籍名錄。2013年,泰安市博物館被國家文物局評為國家二級博物館,發揮著收藏、展示、宣傳與教育之功能。1987年,岱廟被聯合國教科文組織列入世界文化與自然遺產名錄。1988年,岱廟作為壹件“大文物”,被國務院公布為第三批全國重點文物保護單位。撫今追昔,萬千感慨!岱廟,這座融美感和藝術性為壹體的本體建築,能夠得到完整與原真性地保護;這些匯智慧和創造力於壹身的文物藏品,能夠予以坦露心跡地向公眾壹壹展示,歸結壹句話,感謝這個嶄新的時代!感謝這個嶄新時代的傳承者們!

邁出“坤厚載物”的厚載門,時已艷陽高照,晴空萬裏。極目眺望,岱北廣場人頭躦動;泰山上下秋色滿園。岱廟內外,早已成為人民的樂園、歡樂的海洋!

岱廟不老,文物永存!